Eine Transportpalette dient als standardisierte Unterlage für Waren und ist für die moderne Logistik unverzichtbar. Sie besteht grundsätzlich aus drei wesentlichen Elementen: Holzlatten, Nägeln und Holzklötzen.

Als Transporthilfsmittel vereinfacht die Palette die Beförderung von schweren Artikeln oder großen Warenmengen. Sie ermöglicht das gebündelte Handling verschiedener Güter und erleichtert deren Lagerung. Obwohl Paletten den Transport optimieren, sind sie nicht zwingend erforderlich.

Die Bewegung der Paletten erfolgt durch spezielle Flurförderfahrzeuge – das sind elektrisch oder manuell betriebene Fahrzeuge wie Hubwagen oder Gabelstapler. Diese Transportgeräte sind mit Gabeln ausgestattet, die unter die Palette greifen und sie anheben können. Durch die genormten Abstände der Einfahröffnungen an den Paletten ist eine reibungslose Aufnahme gewährleistet.

Arten von Paletten

Zwei zentrale Palettentypen prägen den Warentransport: die Einwegpalette und die Europalette.

Einwegpaletten, auch Exportpaletten genannt, bestehen aus einfachen Holzkomponenten oder Abfallprodukten der Holzindustrie. Sie tragen Lasten zwischen 500 und 1000 Kilogramm und kommen in verschiedenen Formaten vor: das Halbeuropa-Format (80 x 60 cm), das Europa-Format (120 x 80 cm) oder das Container-Format (114 x 114 cm). Eine Sonderform stellt die INKA-Palette aus Wellpappe dar, die bis zu 800 Kilogramm Last aufnehmen kann.

Die Europalette hingegen folgt strengen Normen: Elf Bretter, neun Klötzchen und 78 Spezialnägel bilden ihre Grundlage. Mit einem Eigengewicht von 24 Kilogramm trägt sie bis zu einer Tonne Last. Ihre standardisierten Maße von 120 x 80 x 14,4 Zentimeter ermöglichen eine optimale Raumnutzung in Transportfahrzeugen.

Zur eindeutigen Identifizierung tragen Europaletten spezielle Kennzeichnungen: Die EPAL-Markierung, Herstellerangaben, Ursprungsland und eine Güteprüfklammer. Diese Merkmale unterscheiden sie von einfachen Einwegpaletten.

Ladungssicherung

Die Sicherheit beim Export von Paletten erfordert spezielle Behandlungsmethoden zur Vermeidung der Übertragung von Schädlingen wie Borkenkäfern oder holzzersetzenden Bakterien.

Die Hitzebehandlung stellt das Standardverfahren dar: Über 30 Minuten erhitzen die Hersteller die Paletten auf mindestens 56 Grad Celsius. Eine Alternative bietet die Mikrowellenbehandlung: Hier erreicht die Palette innerhalb einer Minute eine Temperatur von 60 Grad – allerdings nur bei einer maximalen Holzdicke von 20 Zentimetern.

Die früher übliche Begasung mit Methylbromid ist seit 2010 in der EU untersagt. Bereits behandelte Paletten dürfen Sie jedoch weiterhin verwenden.

Für die sichere Fixierung der Waren auf den Paletten kommt Stretchfolie zum Einsatz. Diese dehnbare Kunststofffolie umhüllt die gestapelten Güter und stabilisiert sie für den Transport.

Geschichte der Europalette

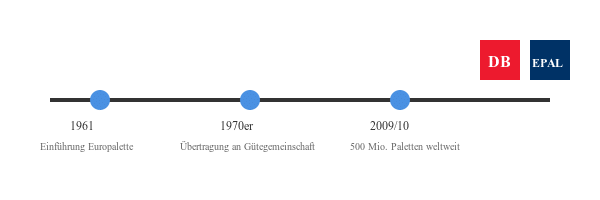

Die Europalette entstand 1961 als Initiative der Vereinigung der Internationalen Eisenbahnen (CIC), einem Dachverband der europäischen Eisenbahnindustrie. Ihr Ziel: die Standardisierung des Gütertransports und die Reduzierung der Ressourcenverschwendung durch Einwegpaletten.

Die Deutsche Bundesbahn, heute Deutsche Bahn AG, übernahm eine Vorreiterrolle. Mitte der 1970er Jahre übertrug sie ihre Rechte an der Europalette an die Gütegemeinschaft Paletten e.V., den heutigen europäischen Dachverband EPAL.

Die Erfolgsgeschichte der Europalette spiegelt sich in ihrer Verbreitung wider: Um 2009/2010 befanden sich etwa 500 Millionen Exemplare weltweit im Umlauf. Die durchschnittliche Nutzungsdauer einer Europalette beträgt drei bis fünf Jahre. Sie revolutionierte die Logistikbranche durch ihre einheitlichen Maße, die eine optimale Ausnutzung von Transportfahrzeugen ermöglichen.

Palettentauschsysteme

Zwei etablierte Verfahren regeln den Austausch von Europaletten: das Kölner und das Bonner Palettentauschsystem.

Beim Kölner Palettentausch erfolgt der Austausch unmittelbar – beladen gegen unbeladen. Alle Beteiligten (Absender, Frachtführer, Empfänger) verfügen stets über die gleiche Palettenanzahl. Der Transporteur tauscht beim Absender eigene Leere gegen beladene Paletten und beim Empfänger beladene gegen Leere.

Das Bonner System verzichtet auf den sofortigen Austausch. Der Empfänger verpflichtet sich, dem Absender zu einem späteren Zeitpunkt die entsprechende Anzahl an Paletten zurückzugeben. Der Frachtführer benötigt keine eigenen Paletten – er übernimmt die beladenen Paletten beim Absender, liefert sie beim Empfänger und bringt dessen leere Paletten zum Absender zurück.